【地域・個別要因格差とは?】机上査定!不動産の担保評価額の計算方法【土地編】

こんにちは。たいちょーです。

住宅ローン・アパートローンなど不動産案件の相談を受けた際、融資審査を左右する担保評価額は早く知りたいですよね。

しかしながら銀行本部や不動産評価会社に正式評価を依頼すると、費用と時間がかかります。

特に時間について、銀行によっては5営業日以上かかることも…。

担保評価額で取組み可否が判断できる案件は多くある分、早く知りたいもの。

今回はそういった方向けに、不動産案件の鍵を握る「不動産の担保評価額」の計算方法、いわゆる”机上査定”の【土地編】について書いています!

※取引事例比較法に基づく計算方法の一例であり、あくまで”担保評価額の目安額”の計算方法です。予めご了承ください。

取引事例比較法とは

(引用)

不動産鑑定評価において、多数の不動産の取引事例をベースとして、対象不動産の価格を求める手法のこと。取引事例比較法では、まず多数の取引事例を収集して適切な事例の選択を行ない、選択した取引事例について事情補正および時点修正を行ない、さらに選択した取引事例について地域要因の比較・個別的要因の比較を行ない、こうして求められた価格を比較考量し、これによって対象不動産の試算価格を求める。このような取引事例比較法による試算価格を「比準価格」という。

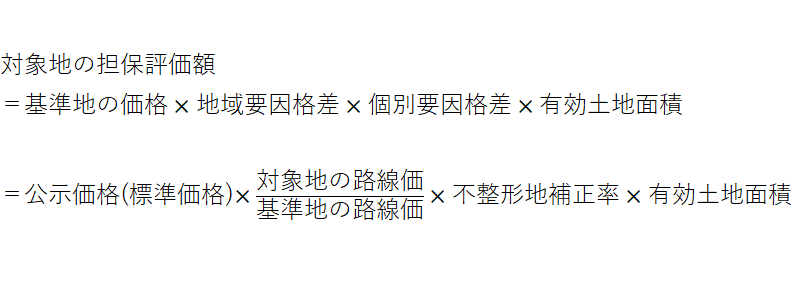

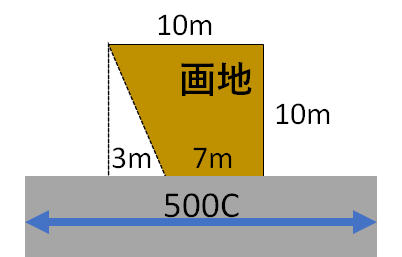

計算式

後述していますが、路線価は公示価格の80%程度を目途に設定されているため、80%で割り戻して算出しています。

基準地の価格について

担保評価額を算出するにあたって、まずはじめに「基準地」を選定します。基準地の価格に地域要因格差、個別要因格差による補正を行い、対象地の価格を算出するためです。

本記事では基準地に「地価公示地点(公示価格)」または「地価調査地点(標準価格)」を採用します。調べる方法は、「全国地価マップ」がおすすめです。

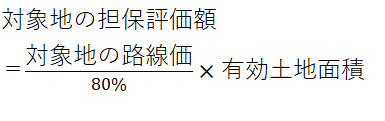

公示価格(標準価格)、路線価、固定資産税の標準宅地、固定資産税評価額が検索できるサイトです。

下記2点が全国地価マップの便利な点です。

・住所で検索できる

・検索結果画面にて、公示価格(標準価格)、路線価、固定資産税の標準宅地(固定資産税評価額)について1クリックで切替られる

基準地は、下記2点を意識して選定しています。(地価公示地点と地価調査地点はどちらでも可)

①対象地の近隣地域から基準地を選定

対象地までの距離を確認。

②対象地と同一用途地域である基準地を選定

全国地価マップでは法規制欄にて確認。対象地の近隣に同一用途地域である基準地がない場合、同系統(住居系、商業系、工業系)の用途地域を採用しています。その際は、下記内容を考慮して選定しています。

・住宅系用途地域の場合

⇒同一鉄道沿線、同一市区町村など

・商業系用途地域の場合

⇒規模における同一性、営業種別の同一性など

・工業系用途地域の場合

⇒規模における同一性など

用途地域が異なる方が、価格に大きな乖離が生じる可能性が高いためです。

・地価公示とは

(引用)

地価公示法に基づいて、国土交通省土地鑑定委員会が、適正な地価の形成に寄与するために、毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を3月に公示するもので、社会・経済活動についての制度インフラとなっています。

・地価調査とは

(引用)

国土利用計画法施行令第9条にもとづき、都道府県知事が、毎年7月1日時点における標準価格を判定するものです。土地取引規制に際しての価格審査や地方公共団体等による買収価格の算定の規準となることにより、適正な地価の形成を図ることを目的としています。

・用途地域とは

(引用)

建築できる建物の用途等を定めた地域。都市計画法に基づく制度である。

用途地域は、地域における住居の環境の保護または業務の利便の増進を図るために、市街地の類型に応じて建築を規制するべく指定する地域で、次の13の種類があり、種類ごとに建築できる建物の用途、容積率、建ぺい率などの建築規制が定められている。・住居系用途地域:「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」「第一種中高層住居専用地域」「第二種中高層住居専用地域」「第一種住居地域」「第二種住居地域」「準住居地域」「田園住居地域」

・商業系用途地域:「近隣商業地域」「商業地域」

・工業系用途地域:「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」

地域要因格差について

地域要因格差の比較項目は下記のようなものである。

①街路条件

(街路の幅員、構造等の状態など)

②交通・接近条件

(都心との距離及び交通施設の状態、商業施設の配置の状態、学校・公園・病院等の配置の状態など)

③環境条件

(気象の状態、自然的・社会的環境の良否、災害発生の危険性、公害発生の程度など)

④行政的条件

(土地の利用に関する公法上の規制の程度など)

⑤その他

(将来の動向など)

本記事では対象地と基準地の地域要因格差を”路線価の対比”にて算出しています。

路線価は、全国地価マップにて検索できます。

路線価は、不動産鑑定士によって下記のような均衡を考慮して設定されています。

・用途地域間の均衡

・同一用途地域内の均衡

・隣接市町村間の均衡

・幹線道路と周辺道路の均衡

つまり地域間の格差が路線価に反映されているため、地域要因格差を測る指標になり得ると考えています。

・対象地が二方路、角地など2つ以上の路線価に接している場合

原則、価格の高い路線価を採用します。接道状況によっては正面玄関側の路線価を採用しています。

・路線価が設定されていない地域の場合

①固定資産税評価額の対比②固定資産税の標準宅地の対比の順にて算出します。

※前述の通り、固定資産税評価額、標準宅地は3年に1回公表されるため、路線価に比べて価格推移の反映が遅いです。

そのため、路線価を優先的に採用することが望ましいです。

個別要因格差について

個別要因格差の比較項目は下記のようなものである。

①街路条件

②交通・接近条件

③環境条件

④画地条件

(地積規模、間口、奥行、形状、方位、高低、角地など)

⑤行政的条件

⑥その他

上記の通り、個別要因格差は地域要因格差と重複するものが多いです。

そこで本記事では、重複していない「画地条件」を個別要因格差とし、画地条件の中でも価格への影響が大きい「土地の形状」についてのみ考慮します。

①路線価にて対象地の“地区区分”を特定

(国税庁HP「路線価図の説明」を参照、全国地価マップにて検索)

②地積区分表にて対象地の“地積区分”を特定

(国税庁HP「奥行価格補正率表」の付表を参照)

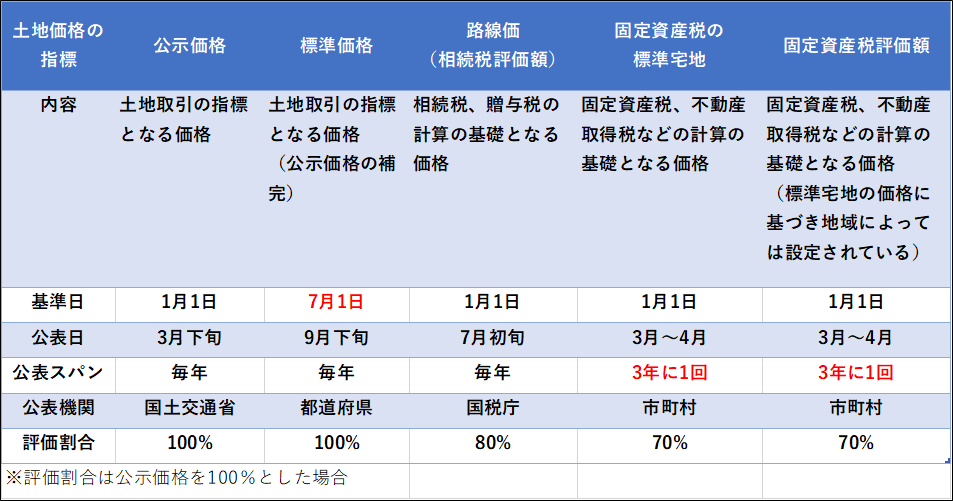

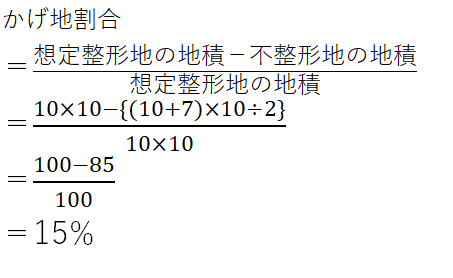

③“かげ地割合”を算出

(国税庁HP「奥行価格補正率表」の付表を参照)

④不整形地補正率表にて対象地の“不整形地補正率”を特定

(国税庁HP「奥行価格補正率表」の付表を参照)

①路線価より、「地区区分は普通住宅地区」

②地積区分表より、普通住宅地区・500㎡未満につき「地積区分はA」

③上記計算より、「かげ地割合は15%」

④不整形地補正率表より、かげ地割合15%以上・普通住宅地区・Aにつき「不整形地補正率は0.96」

有効土地面積について

本記事では下記部分を控除した面積を有効土地面積とします。

・セットバック部分

・私道部分(位置指定道路など)

・崖地(法地)部分

まとめ

重ねてになりますが、上記はあくまで担保評価額の目安額の計算方法です。

個別要因が強いと乖離が出る可能性があります。

また、本記事では地域要因格差、個別要因格差についてインターネット上で参照できる数字を根拠に算出しましたが、可能であれば下記のようなものを参照して算出することを推奨します。

・銀行の規程、要領

・土地価格比準表

・価格査定マニュアル(公益財団法人不動産流通推進センター)

土地の評価額を算出する際に、地域要因や個別要因を比較するための「格差率のテーブル」が載っています。(地域要因比準表、個別的要因比準表など)

地域要因格差、個別要因格差を詳しく知りたい方、土地の評価について追求したい方にはオススメします。

その名の通り、手引き書です。

要因格差の比較項目などについて、より詳細かつ平易に記載されています。

また土地の価格算定例が複数載っているため、具体的な算出方法が分かります。

土地価格比準表と併せて読むと理解が深まります。

以上、たいちょーでした。