【できない新人を卒業!】仕事の進め方

こんにちは。たいちょーです。

できない新人になっちゃう…。

今回はそういった「仕事の進め方」に悩んでいる方向けの記事になります!

仕事の心掛け

報告、連絡、相談を徹底する

定番ですが組織で働く以上、必要不可欠です。

「悪い報告があります」「3つ相談があります」のように結論を最初に伝えましょう。

電話対応や接客など、お客様がお待ちで急ぎである場合、その旨も最初に伝えましょう。

特に悪い内容ほどすぐに伝えましょう。

問題が発生して間もなくであれば解決できる可能性が高いので、すぐに伝えて下さい!

自分が考えている以上に簡単に解決する問題は沢山あるので、勇気を出して伝えましょう。

仕事の覚え方

業務フロー(仕事全体の流れ)を把握する

新入社員は初め、業務を1つずつ教わりますが、その業務は別の業務に繋がっています。

業務フローを把握できれば、教わった業務の目的が分かるため、理解が深まります。

メモを取る

たとえ簡単な業務でも初めはメモを取るようにしましょう。

初めは覚えることが多いため、「これくらい大丈夫だろう」だと思っても意外と忘れます。

・業務の規程、要領、マニュアルなどがある場合、事前に印刷を行う

・見本にできる資料(前回資料)、先輩のメモなどがある場合、コピーさせてもらう

・預金窓口などに設置されている端末での作業や、PC作業の場合、画面印刷を行う

上記作業を行うことでメモを取る量が減るため、時間短縮に繋がります。

必要に応じて余白にメモを取りましょう。

業務手順が社内資料のどこに記載されているか確認する

業務を教わる際、業務手順が規程、要領、マニュアルなど社内資料のどこに記載されているか指導員に確認しましょう。

・業務手順を忘れた際に自分で確認できる

・関連業務について調べることができる

・法改正、業務効率化などに伴い、社内資料は頻繫に更新される

・教わった業務が、支店特有のルール(ローカルルール)に基づいている場合がある

・指導員自身が間違って業務を覚えている場合がある

・若手社員はまだ信用されていないので、先輩、上司に根拠を求められる場合がある

自分の身を守るためにも、社内資料は確認しておきましょう!

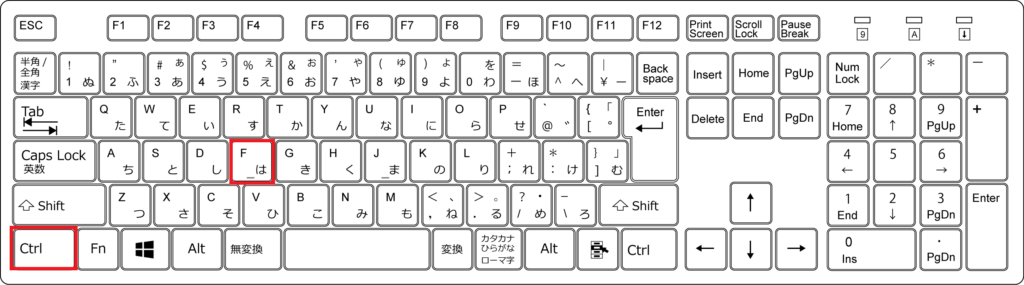

・検索のショートカットキー「Ctrl」+「F」を活用しよう!

(Windowsの場合)

インターネット、PDF、Excel、Wordなどで上記ショートカットキーを使うと検索窓が開き、調べたい文字を検索することができます!

業務外で基礎知識をつける

預金、為替、融資、投資信託、保険など銀行業務は多岐にわたるため覚えることが多く、OJTで業務を覚えるには限界があります。

OJTでのみ覚えられる業務に時間を割くために、業務外で基礎知識をつけることをおすすめします。

FP、簿記、銀行業務検定、金融業務能力検定など資格の勉強や、読書などを通して基礎知識をつけましょう。

少しでも皆さんの役に立つことができれば幸いです!

質問の仕方

自分なりに調べてから質問する

社内資料やインターネットで少し調べてから質問しましょう。

・分からないことを明確にするため

・自分で調べる力が身に付くため

・自分で調べた内容は記憶に残りやすいため

・何も考えずに質問していないという姿勢を見せるため

分からないことを明確にしてから質問する

業務のどこが分からないかを明確にし、まとめてから簡潔に質問しましょう。

分からないところが全部なのか、一部なのかで説明する範囲が大きく変わります。

分からないところを素直に伝えましょう。

自分の意見を持った上で質問する

調べたことや自身の経験をもとに、自分の意見を持った上で質問しましょう。

業務では正解が1つとは限らないため、自分の意見を求められることが多々あります。

質問の一例

・質問が2つありまして、今お時間よろしいでしょうか?

・○○の件について社内資料を調べて□□までは分かったのですが、△△はどういう意味でしょうか?

・○○の件について私は□□と思ったのですが、どうするべきでしょうか?

仕事の管理の仕方

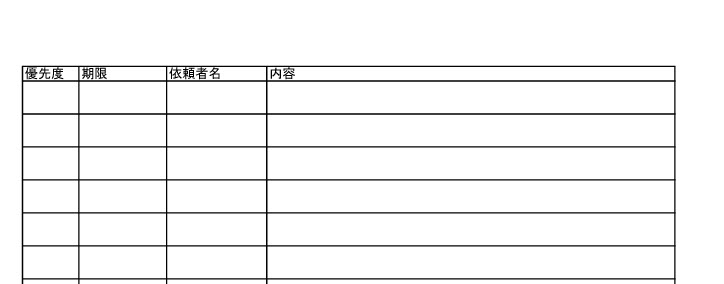

ToDoリスト(やることリスト)

上記は一例です。インターネットで検索すると雛形が出てくるので参考にしましょう。

完了したらマーカーや線を引き、依頼者に必ず報告しましょう。

優先順位ですが、下記順位がおすすめです。

同順位かつ同期限の場合、簡単なものから処理することをおすすめします。

①お客様(外部)×急ぎ

②内部×急ぎ

③お客様(外部)×急ぎではない

④内部×急ぎではない

(内部業務であっても、間接的にお客様からの依頼に繋がっている場合があるので注意が必要です)

小さな依頼の積み重ねが内部・外部の信用に繋がります。

まとめ

誰だって初めは上手くできないので、日々トライアンドエラーの繰り返しです。

失敗から学び、同じ失敗を繰り返さないように努めましょう!

以上、たいちょーでした。